最近,学术圈被一个名字刷屏了。何老师,北航90后美女副教授。她的履历一公开,引起很多争议。

有人吹她“超美硕导”,有人骂她“学历水”,还有人掷地有声“背后没有大腿,根本不可能”。

看到她的履历,我第一个反应就是:这简历,怎么看怎么像透着猫腻。

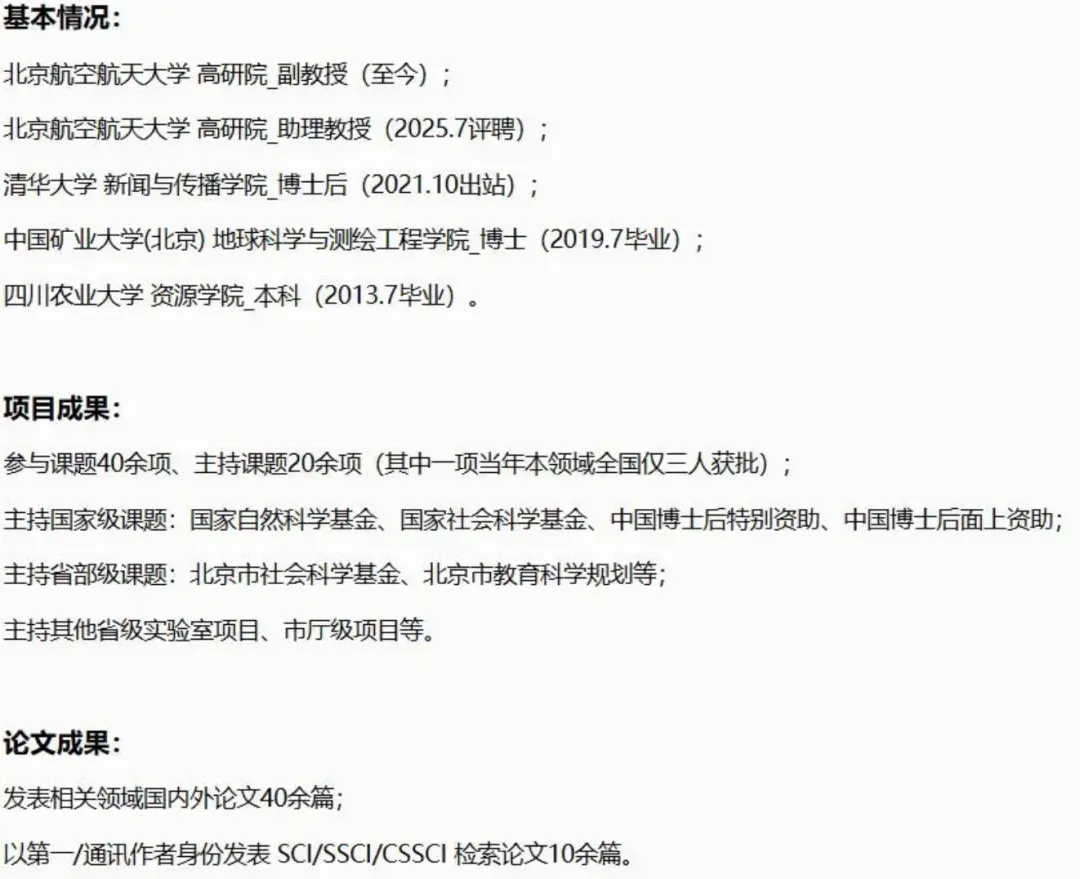

本科四川农业大学,博士中国矿业大学(北京),博后清华新闻传播,最后摇身进了北航,干了4年就是副教授、副主任。

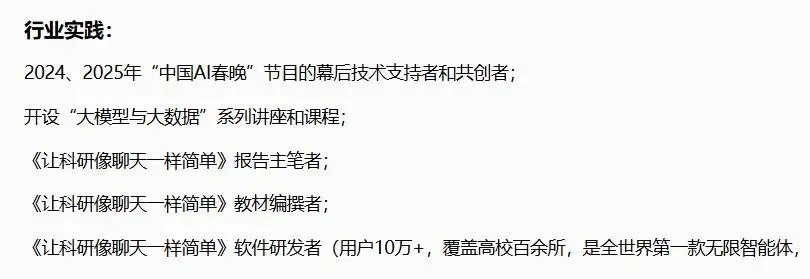

外加主持了二十多个基金项目,发了四十多篇论文。再加上她还是自媒体大V博主,会讲AI,会直播,长得好看,带着一点“学术女神”的滤镜。

一个人同时拥有这些身份,怎么看都像是精心设计过的“人设”。因为这种履历放在现实里,几乎不可能。

在985高校里,副教授是个很硬的门槛。

无数清北博士、海归学霸,哪怕论文一大摞,基金项目一箩筐,也得在讲师岗位熬上好几年,甚至出国镀两年金才能回来评职称。

很多人卡在副教授的门前,短则五六年,长着数十年。再加上如今的非升即走的紧箍咒,多少青年才俊熬白了头,累弯了腰,甚至跳楼自杀。

可是陈老师,博士后出站只有4年,就跨大步干上北航副教授,还带副主任头衔。请问,这是开挂吗?

再看她的学科跨度。测绘-新传-AI治理。跨度大到离谱。

学术界不是影视剧,换个专业就能秒上手。测绘要搞数学和地理信息,新传要搞传播理论和话语分析,AI治理又牵扯技术和政策。

常规情况下,一个人最多能在一个领域扎根,但她仿佛每走一步都踩在风口上。难免让人怀疑,这哪里是学术积累,更像是有人在背后铺路,把她往热门方向推。

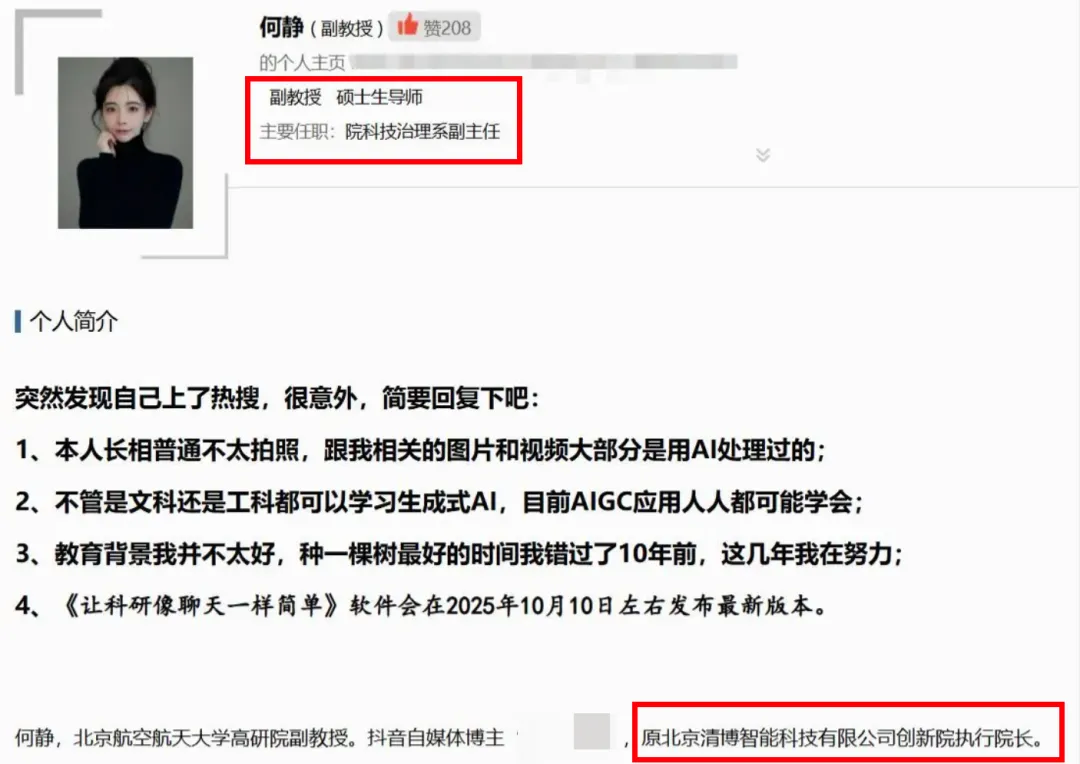

还有一些细节,她的简历写得特别“老实”,什么公司执行院长,什么博后单位,全都明晃晃列出来。

看似透明,实际上更像是提前预设了舆论防御:你要质疑我?我简历都写出来了,没藏着掖着啊。

真正混学术圈的人都知道,简历里写什么不重要,关键是基金评审是谁批的,项目怎么下来的,公司是谁背书的。这些才是真正的决定性资源。

所以,有没有可能,她并不是单凭个人努力,而是背后有人在“运作”?比如某些公司背景,某些学术圈资源,甚至某些导师的大腿。

而这恰恰是学术圈最敏感的地方。大家心里都明白,基金和职称评定并不完全靠实力。关系、人脉、背景,这些往往比论文更有用。

大家嘴上不说,因为一旦捅破,就等于承认公平幻觉的破灭。她的履历之所以让人不爽,是因为它赤裸裸地提醒了大家:原来学术圈就是有这样走的捷径。

更讽刺的是,质疑声最大的点,居然不是学术能力,而是她的外貌。长得漂亮、形象出圈、做自媒体,于是很多人条件反射觉得:她一定是靠颜值混出来的。

但仔细想想,这反而是障眼法。真正决定她能进北航、能当副教授的,不是她的颜值,而是那些看不见的隐形力量。

所以,问题不在于她一个人,而在于整个体系。如果评价标准透明、公开、严格,那她的履历自然会站得住脚;

但如果标准暧昧不清,靠关系运作就能拿下职称,那她的存在就成了一个刺眼的标本,让所有人看到,努力读书、老老实实发论文,可能真的不如搭对船、抱对大腿。

当大家骂她的时候,骂的未必是她本人,而是这个让人无力的游戏规则。因为大家早就明白,在学历鄙视链、资源鄙视链面前,所谓的“靠自己”其实是个笑话。