阿波罗网王笃若报导/于朦胧的启蒙老师、台湾资深经纪人孙德荣(孙总)视其如子,悲痛之余誓言讨公道,甚至因收到死亡威胁发布“不自杀声明”。为安抚于朦胧的亡魂,孙德荣委托台湾新北市新庄地藏庵的知名道士“小冬瓜”,计划举办一场盛大的超度法会,遵循古礼,意在“找回于朦胧散失的三魂七魄”。孙德荣向《TVBS新闻网》透露,法会费用高昂,他将自掏腰包,并考虑通过直播“斗内”(捐款)减轻经济压力,同时希望记录这一“濒临失传的古礼文化”。孙德荣声称“于朦胧的三魂七魄都不见了”,此说法引发热议。本文将结合中国传统“三魂七魄”理论,分析于朦胧魂魄“散失”的可能性与不可能性,探讨法会背后的文化与情感意义,并介绍“三魂七魄”的概念及其在道教与民间的意义。

于朦胧坠楼离世一案,至今死因仍成谜,网络上流传多起疑似“权贵涉案”的说法。(图/翻摄自于朦胧微博)

三魂七魄的传统观念三魂七魄的定义在中国传统文化中,“三魂七魄”是道教、儒家及民间信仰对人类灵魂结构的经典描述,源于《黄帝内经》、《云笈七签》等古籍,以及《左传》、《抱朴子》等文献的补充。以下是其核心内容:

孙德荣将为于朦胧举办超渡法会。(图/翻摄自于朦胧微博、林彦君摄)

三魂(属阳,主精神与命理):

胎光(天魂):掌管人的智慧与灵性,死后归于天界,象征先天之气。

爽灵(地魂):主宰人的情感与业力,死后入地府,接受轮回审判。

幽精(人魂):与肉身关系密切,掌管欲望与本能,死后常徘徊于墓地或牌位。

七魄(属阴,主肉体与情绪):七魄依附于人体七大脉轮,分别对应喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲等情绪。古籍(如《云笈七签》)将其命名为“尸狗、伏矢、雀阴、吞贼、非毒、除秽、臭肺”,与五脏六腑及生理功能相关。七魄是后天形成,死后随肉体腐朽而消散或归于大地。

死后魂魄的去向根据道教经典《太上洞玄灵宝救苦妙经》,人死后“三魂七魄”会分离:

七魄因其物质属性,随肉体腐烂而消散,或归于阴间,成为“地气”。

三魂则因其精神属性而分散:天魂升天,地魂入地府,人魂或留人间(如徘徊墓地、牌位)。即使是冤死者,魂魄通常不会完全“消失”,而是可能因怨气重成为“游魂”或“厉鬼”,徘徊于阴阳之间,等待超度或轮回。

然而,“魂飞魄散”作为一种极端状态,在传统中被认为会导致魂魄彻底散失,永失轮回机会。这种情况在古籍中极为罕见,多与邪术、天罚或极端死因相关。

于朦胧坠楼当时最后出现的地点是“阳光上东”社区18号楼601室,房屋登记名为“李明”,李明绰号“极光光”,当时也在事发现场。(图/翻摄自TikTok)

孙德荣的说法:于朦胧“三魂七魄都不见了”孙德荣在接受《TVBS新闻网》采访时表示:“于朦胧的三魂七魄都不见了……他活得太清白、太正直了,我要收他的魂魄,让他心无牵挂地到天上。”他还提到于朦胧曾托梦5小时,诉说“工作室财务不清”及死前委屈,暗示死因复杂,可能涉及虐杀或娱乐圈黑幕。这种说法引发两个核心问题:

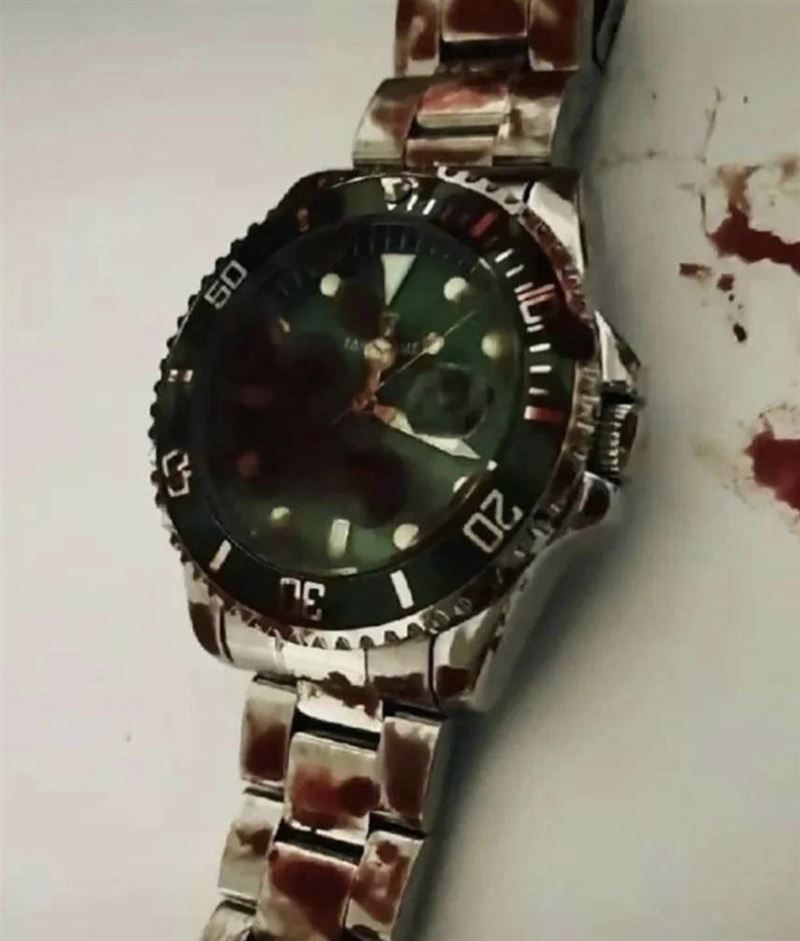

其中一块劳力士绿水鬼上沾有血迹,而表主正是李明(极光光)本人。(图/翻摄自Threads)

三魂七魄是否可能“都不见”?

孙德荣为何选择盛大古礼法会?

以下从传统观念和现实情境分析其可能性与不可能性。可能性分析:魂魄“散失”的传统依据在道教与民间传说中,“三魂七魄散失”虽非主流,但确有记载,可能由以下原因导致:

冤死或暴虐死因:

传统依据:《玄怪录》(唐代)记载,冤死者魂魄可能因极度怨气而分散,无法归位。《子不语》(清代)提及,暴死(如虐杀、坠楼)会导致七魄先散,三魂因惊惧而游离。例如,传说中被虐杀者的魂魄可能因剧痛或怨恨而“四散”,需通过“招魂”法事召回。

与于朦胧的关联:网传于朦胧遗体状况异常(如肛门验出多人精液,疑似被侵犯虐杀),若属实,可能导致魂魄因极度痛苦或怨气而未归位。孙德荣提到于朦胧“死得凄惨无助”,符合传统“冤魂不聚”的描述。

邪术或人为干预:

传统依据:《子不语》及《聊斋志异》记载,茅山术或邪术(如“分魄针”“锁魂术”)可拘禁或散魂。例如,仇家用符咒或红衣锁魂,使魂魄无法归位,甚至被炼为“阴丹”。《抱朴子》提到,修炼者若遭“五鬼吞魂”,魂魄可能彻底散失。

与于朦胧的关联:阴谋论(如娱乐圈黑幕、高层干预)暗示于朦胧死因可能涉及人为迫害。若传说中的“邪术”被套用于现代情境,可能被解读为某种“阴谋”导致魂魄散失。孙德荣的“托梦”经历(于朦胧诉说财务问题)可能强化了他对“魂魄被拘”的想象。

惊吓或精神崩溃:

传统依据:民间“掉魂”说认为,极度惊吓(如小孩受惊、成人暴死)会导致部分魂魄离体。《仪礼》记载“叫魂”仪式,旨在召回散魂。道教《云笈七签》提到,魂魄若受“五鬼”干扰,可能“幻灭”。

与于朦胧的关联:若于朦胧坠楼前遭受虐待或精神折磨,可能导致魂魄因惊惧而分散。孙德荣的“魂魄都不见了”可能指魂魄未归正位,而非完全消失。

天罚或业力:

传统依据:道教认为,若人生前积恶(如不义之财),死后可能遭天雷或地府拘魂,导致魂魄散失。《云笈七签》记载,极恶之人魂魄可能被“黑簿鬼录”,永不得超生。

与于朦胧的关联:孙德荣提到于朦胧“太清白”,似在反驳“积恶”说,但托梦中提到的“财务不清”可能被孙德荣解读为某种“业力”干扰,需法会化解。

不可能性分析:魂魄“散失”的质疑尽管传统中有“魂魄散失”的说法,但从主流道教看,孙德荣的说法存在以下不可能性:

传统理论的限制:

道教认为,魂魄分离是常态,但完全“都不见”极为罕见。《太上救苦经》强调,即使冤死,魂魄也会以游魂形式存在,等待超度。孙德荣的“都不见了”可能是一种情感化的夸张表达,而非严格的道教术语。他可能指魂魄“未归位”或“游荡”,而非彻底消失。

古籍中,“魂飞魄散”多为文学渲染(如《西游记》中妖魔被打散魂魄),实际案例少见,且需极强外力(如天雷、邪术)。

法会动机与现实考量:

孙德荣的法会计划可能更多出于情感驱动,而非确信魂魄“全散”。他视于朦胧为“儿子”,其悲痛与自责(未能保护于朦胧)可能促使他用盛大仪式表达哀思,并借此吸引公众关注,讨公道。

法会费用高昂(孙德荣称“只能吃面粉过日子”),且需遵循古礼,可能是为了凸显仪式的重要性,但也可能加剧“魂魄散失”的戏剧化叙述,以吸引粉丝“斗内”支持。

孙德荣法会的文化与情感意义孙德荣委托“小冬瓜”举办的超度法会,遵循道教古礼(如《玉皇赦罪锡福宝忏》或《三元大将军收魂法》),可能包括以下环节:

招魂:通过敲锣、念咒(如“合而为一,归于真宗”),召回分散的魂魄。

安灵:供奉牌位、焚香祷告,助魂魄归位,进入轮回。

超度:诵《太上洞玄灵宝救苦妙经》,化解冤气,祈求地府宽恕。

法会的盛大性(“一件不漏”)不仅是对传统文化的传承,也是孙德荣对逝者的情感寄托。他提到“记录快流失的文化”,反映了对道教仪式的重视,同时通过直播“斗内”,既减轻经济压力,也让粉丝参与悼念,增强集体哀思。